甘肅:新建燃煤電廠需同步建設高效的脫硫、脫硝和除塵設施

《甘肅省大氣污染防治條例》(以下簡稱《條例》)近日經省第十三屆人民代表大會常務委員會第七次會議審議通過,將于2019年1月1日起施行。

《條例》分總則、監督管理、燃煤和其他能源污染防治、工業污染防治、機動車(船)污染防治、揚塵污染防治、農業和其他污染防治、重污染天氣應對、法律責任、附則十章共一百零八條。《條例》立足于我省實際情況,堅持問題導向,對《大氣污染防治法》等上位法進行了細化完善,明確了各部門職能職責,提出了大氣污染防治工作推進不力的問責情形,增加了信息化建設、網格化管理、聘請社會監督員、錯峰生產、文明祭祀等新內容。

《條例》要求:推行煤炭洗選加工,降低煤炭的硫分和灰分,限制高硫分、高灰分煤炭的開采。新建煤礦應當同步配套建設煤炭洗選設施。對已建成的煤礦,除所采煤炭屬于低硫分、低灰分或者根據已達標排放的燃煤電廠要求不需要洗選的以外,應當限期建成配套的煤炭洗選設施。

在禁燃區內,禁止銷售和使用高污染燃料;禁止新建、擴建燃燒高污染燃料的設施;現有燃燒煤炭、重油、渣油等高污染燃料的設施,應當在城市人民政府規定的期限內改用天然氣、頁巖氣、液化石油氣、電或者其他清潔能源。

建設應當統籌規劃,在燃煤供熱地區,推進熱電聯產和集中供熱。在集中供熱管網覆蓋地區,禁止新建、擴建分散燃煤供熱鍋爐;已建成的不能達標排放的燃煤供熱鍋爐,應當在城市人民政府規定的期限內按照要求拆除。

在集中供熱管網難以覆蓋地區,按照清潔替代、經濟適用、居民可承受的原則,推進實施各類分散式清潔供暖。

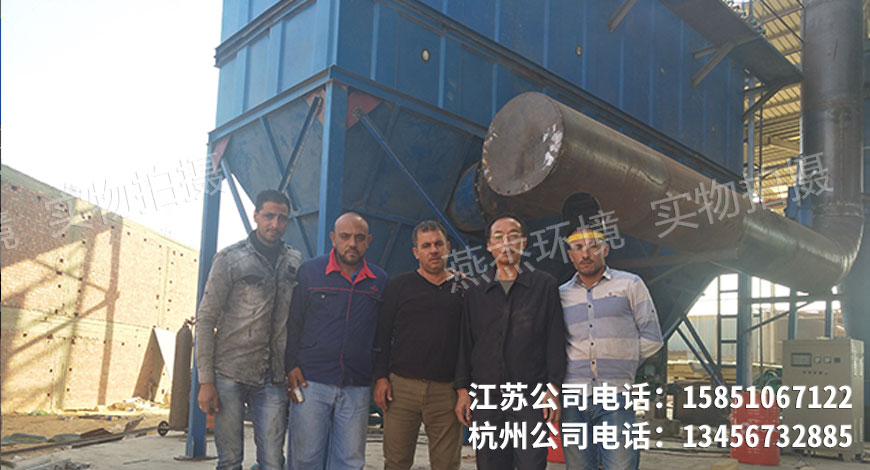

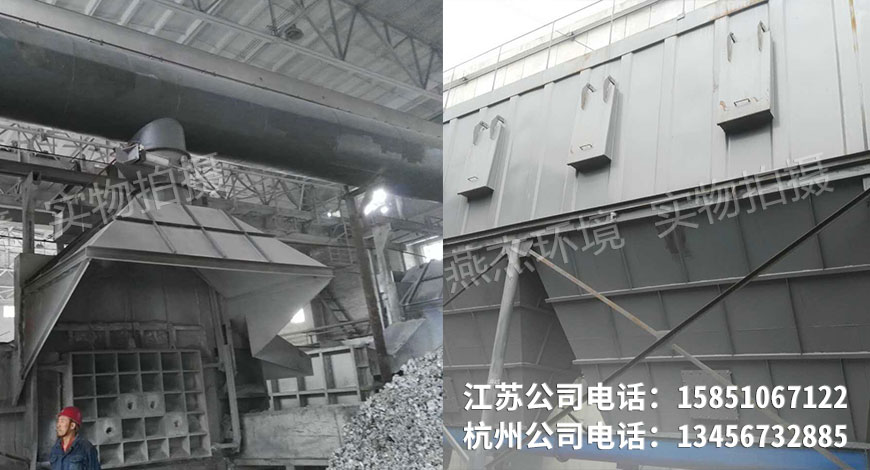

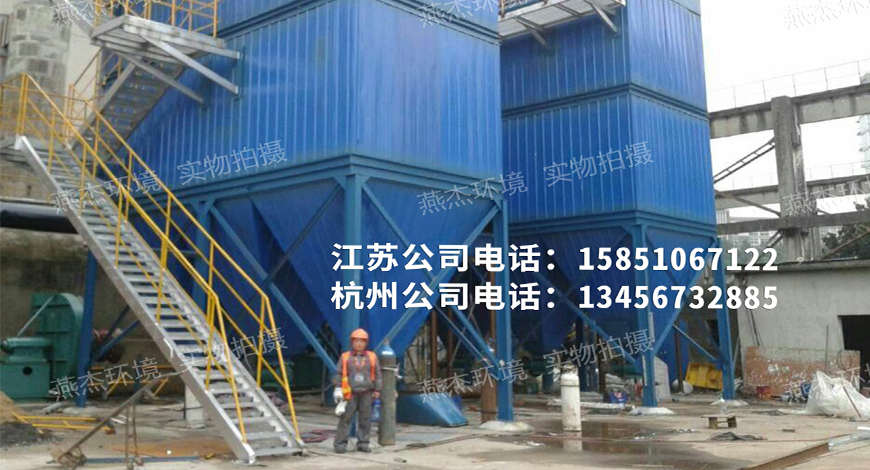

新建燃煤電廠應當同步建設高效的脫硫、脫硝和除塵設施,使大氣污染物排放濃度達到超低排放限值要求;現有燃煤電廠應當配套建設除塵、脫硫、脫硝等裝置,或者采取技術改造等其他控制大氣污染物排放的措施。

省人民政府有關部門應當優先安排超低排放燃煤電廠以及使用清潔能源機組發電上網。

甘肅省大氣污染防治條例

(2018年11月29日甘肅省第十三屆人民代表大會常務委員會第七次會議通過)

第一章總則

第一條為了保護和改善環境,防治大氣污染,保障公眾健康,推進生態文明建設,促進經濟社會可持續發展,根據《中華人民共和國環境保護法》《中華人民共和國大氣污染防治法》等法律、行政法規,結合本省實際,制定本條例。

第二條本條例適用于本省行政區域內大氣污染防治及其監督管理活動。

第三條防治大氣污染應當以改善大氣環境質量為目標,堅持源頭治理、規劃先行,突出重點、防治結合,政府主導、企業主體,公眾參與、全民共治的原則。

第四條各級人民政府對本行政區域內的大氣環境質量負總責。

縣級以上人民政府應當將大氣污染防治工作納入國民經濟和社會發展規劃,加大財政投入;轉變經濟發展方式,優化調整產業結構、能源結構、運輸結構、用地結構;制定并實施有利于大氣污染防治的經濟、科技政策和技術措施,嚴格控制和有計劃削減大氣污染物的排放總量,使大氣環境質量達到國家和本省規定的標準并逐步改善。

鄉(鎮)人民政府、街道辦事處應當根據縣級以上人民政府和有關部門的工作安排,配合做好本轄區內大氣污染防治工作;基層群眾性自治組織應當協助做好大氣污染防治工作。

第五條省人民政府生態環境主管部門負責對本省大氣污染防治實施統一監督管理。

市(州)人民政府生態環境主管部門及其派出機構分別對本市(州)、縣(市、區)大氣污染防治實施統一監督管理。

縣級以上人民政府其他有關主管部門在各自職責范圍內,重點履行以下大氣污染防治監督管理職責:

(一)發展和改革部門負責優化產業和能源結構以及布局調整,發展循環經濟和節能環保、清潔能源產業,確定煤炭消費總量控制及削減目標。

(二)工業和信息化部門會同相關部門負責開展淘汰落后產能、工業企業技術改造升級和節能降耗等工作,推進工業鍋爐升級改造和清潔生產,統一規劃和監管煤炭交易市場和集中配送體系,推進新能源汽車使用。

(三)住房和城鄉建設部門負責對房屋建筑、市政基礎設施建設和建筑物拆除等施工工地揚塵污染防治實施監督管理,推進新增集中供熱熱源以及熱網工程。

(四)市場監督管理部門負責對燃煤鍋爐的節能環保標準執行情況及商品煤、車用成品油、高污染燃料生產銷售環節的質量進行監督管理;督促餐飲服務單位安裝油煙過濾設備,使用清潔能源。

(五)農業農村部門負責指導農業清潔生產,減少農業生產經營活動中大氣污染物的排放。

(六)交通運輸、自然資源部門分別對道路建設和土地整理等施工中產生的揚塵污染實施監督管理。

(七)公安機關交通管理部門負責老舊機動車輛淘汰工作和高污染物排放車輛禁限行監管,配合有關部門對機動車和非道路移動機械、高排放機動車的大氣污染物排放狀況實施監督檢查。

其他大氣污染防治的監督管理,由相關部門依照有關法律、法規、規章和縣級以上人民政府確定的職責分工實施。

縣級以上人民政府負有大氣環境保護監督管理職責的部門應當嚴格依法履行職責、協同配合,加強對大氣污染物排放的日常監督管理,及時制止并依法處理污染大氣環境的違法行為。

第六條省人民政府對各市(州)大氣環境質量改善目標、大氣污染防治重點任務完成情況進行考核。考核辦法由省人民政府制定。

市(州)人民政府應當將省人民政府確定的大氣污染防治目標任務進行分解并實施考核。

考核結果應當向社會公開,接受公眾監督。

第七條企業事業單位和其他生產經營者應當執行國家和本省大氣污染物排放標準,采取有效措施,防止、減少大氣污染,并對造成的損害依法承擔責任。

公民應當增強大氣環境保護意識,采取低碳、節儉的生活方式,自覺履行大氣環境保護義務。

第八條縣級以上人民政府及其有關部門、鄉(鎮)人民政府、街道辦事處應當開展大氣污染防治法律法規、科普知識宣傳教育,推動公眾參與大氣環境保護,營造全社會保護大氣環境的氛圍。

第二章大氣污染防治的監督管理

第九條省人民政府對國家大氣環境質量標準和大氣污染物排放標準中未作規定的項目,可以制定地方標準;對國家大氣環境質量標準和大氣污染物排放標準中已作規定的項目,可以根據本省實際情況制定嚴于國家標準的地方標準,并在其網站上公布,定期進行評估和適時修訂。地方大氣環境質量標準和地方大氣污染物排放標準應當報國務院生態環境主管部門和標準化主管部門備案。

制定地方大氣環境質量標準,應當以保障公眾健康和保護生態環境為宗旨,與經濟社會發展相適應,做到科學合理;制定地方大氣污染物排放標準,應當以大氣環境質量標準和國家經濟、技術條件為依據。

制定地方大氣環境質量標準和大氣污染物排放標準,應當組織專家進行審查和論證,征求有關部門、行業協會、企業事業單位和公眾等方面的意見。

第十條縣級以上人民政府應當根據本行政區域大氣環境質量狀況、大氣環境承載力和重點大氣污染物排放總量控制指標的要求,編制本行政區域大氣污染防治規劃并組織實施。

大氣污染防治規劃應當與主體功能區規劃、土地利用總體規劃、城鄉規劃、節約能源和應對氣候變化規劃和生態保護紅線、環境質量底線、資源利用上線、環境準入負面清單相銜接,與產業結構、能源結構、運輸結構、用地結構的調整相結合。

第十一條省人民政府應當按照國家下達的重點大氣污染物排放總量控制目標,控制或者削減本行政區域的重點大氣污染物排放總量,并將國家確定的重點大氣污染物排放總量控制指標,分解落實到市(州)人民政府。

市(州)人民政府應當根據本行政區域重點大氣污染物排放總量控制指標,結合區域大氣環境質量狀況和重點大氣污染物削減要求,將重點大氣污染物總量控制指標進行分解落實。

省人民政府可以根據大氣污染防治需要,對國家確定的重點大氣污染物之外的其他大氣污染物排放實行總量控制。

第十二條未達到國家大氣環境質量標準城市的人民政府,應當依法編制大氣環境質量限期達標規劃,采取措施,按照省人民政府規定的期限達到大氣環境質量標準。

城市大氣環境質量限期達標規劃應當向社會公開,并根據大氣污染防治的要求和經濟、技術條件適時進行評估、修改;市(州)的大氣環境質量限期達標規劃應當報國務院生態環境主管部門備案。

第十三條城市人民政府每年在向本級人民代表大會或者其常務委員會報告環境狀況和環境保護目標完成情況時,應當報告大氣環境質量限期達標規劃執行情況,并向社會公開。

第十四條企業事業單位和其他生產經營者建設對大氣環境有影響的項目,應當依法進行環境影響評價、公開環境影響評價文件;向大氣排放污染物的,應當符合大氣污染物排放標準,遵守重點大氣污染物排放總量控制要求。

第十五條排放工業廢氣或者國家規定名錄中所列有毒有害大氣污染物的企業事業單位、集中供熱設施的燃煤熱源生產運營單位以及其他依法實施排污許可管理的單位,應當向所在地市(州)生態環境主管部門或者其派出機構申請核發排污許可證。

第十六條企業事業單位和其他生產經營者向大氣排放污染物的,應當依照法律法規和國務院生態環境主管部門的規定設置大氣污染物排放口。

禁止通過偷排、篡改或者偽造監測數據、以逃避現場檢查為目的的臨時停產、非緊急情況下開啟應急排放通道、不正常運行大氣污染防治設施等逃避監管的方式排放大氣污染物。

第十七條重點排污單位應當將重點大氣污染物的名稱、排放方式、排放濃度和總量、限產減排措施落實情況、污染防治設施的建設和運行情況等如實向社會公開,接受公眾監督。

重點排污單位名錄由省、市(州)人民政府生態環境主管部門按照國家有關規定,會同有關部門確定,并適時調整,向社會公布。

第十八條未完成省人民政府下達的大氣環境質量改善目標或者超過重點大氣污染物排放總量控制指標的地區,省人民政府生態環境主管部門應當會同有關部門約談該地區人民政府主要負責人,并暫停審批該地區新增重點大氣污染物排放總量的建設項目環境影響評價文件。

約談可以邀請媒體及相關公眾代表列席,約談情況應當向社會公開。

省人民政府生態環境主管部門應當會同有關部門督促被約談地區的人民政府,采取措施落實約談要求,并對整改情況進行監督檢查。

第十九條省人民政府有關部門,市(州)、縣(市、區)人民政府及其有關部門,鄉(鎮)人民政府、街道辦事處有下列情形之一的,由省人民政府或者其委托的部門按照國家和省有關規定對其主要負責人進行問責:

(一)未履行大氣污染防治法律、法規、規章規定職責的;

(二)未完成年度大氣環境質量改善目標的;

(三)超過重點大氣污染物排放量總量控制指標的;

(四)未在規定期限內完成大氣污染防治重點任務的;

(五)對重大大氣污染突發環境事件處置不力的;

(六)省人民政府規定的其他情形。

第二十條省人民政府生態環境主管部門可以根據主體功能區劃、區域大氣環境質量狀況和大氣污染傳輸擴散規律,建立聯合防治機制。相關人民政府應當根據經濟社會發展和大氣環境承載能力,協同制定大氣污染聯合防治方案,開展大氣污染聯合防治。

第二十一條在重污染天氣集中出現的季節,縣級以上人民政府可以要求重點行業企業錯峰生產、施工。錯峰生產、施工期間,企業應當按照縣級以上人民政府安排,對生產經營活動、施工時間進行調整,減少或者暫停排放大氣污染物的生產、作業。

錯峰生產、施工的重點行業企業由市(州)人民政府確定并公布。

第二十二條省、市(州)人民政府生態環境主管部門組織建設與管理本行政區域內大氣環境質量和大氣污染源監測網,組織開展大氣環境質量和大氣污染監測;評估和研究本地區大氣質量狀況、污染成因和污染規律;開展大氣環境質量預警預報,統一發布本行政區域大氣環境質量狀況信息。

省人民政府生態環境主管部門對大氣污染防治問題突出或者大氣環境質量改善低于進度要求的市(州)人民政府,實行大氣環境質量預警通報。

第二十三條排放工業廢氣或者有毒有害污染物的企業事業單位和其他生產經營者,應當按照國家有關規定和監測規范對其所排放的工業廢氣和有毒有害污染物進行監測,并保存原始監測記錄。不具備監測能力的排污單位應當委托有資質的監測機構監測,監測數據不得隱瞞、偽造和篡改。

重點排污單位應當按照國家和本省有關規定,安裝使用大氣污染排放自動監測設備,與生態環境主管部門聯網,保證監測設備正常運行并依法公開排放信息,對監測數據的真實性、準確性負責。生態環境主管部門發現重點排污單位的大氣污染物排放自動監測設備傳輸數據異常,應當及時進行調查。

生態環境主管部門、市場監督管理部門依法對各類生態環境監測機構實施監管,其他相關部門應當加強對所屬生態環境監測機構監測數據的質量管理。

第二十四條禁止侵占、損毀或者擅自移動、改變大氣環境質量監測設施和大氣污染物排放自動監測設備。

第二十五條對嚴重污染大氣環境的工藝、設備和產品實行淘汰制度。被淘汰的設備和產品,不得轉讓給他人使用。

生產者、進口者、銷售者或者使用者應當在規定期限內停止生產、進口、銷售或者使用列入國家綜合性產業政策目錄中的設備和產品。工藝的采用者應當在規定期限內停止采用列入國家綜合性產業政策目錄中的工藝。

第二十六條企業事業單位和其他生產經營者違反法律法規規定排放大氣污染物,造成或者可能造成嚴重大氣污染,或者有關證據可能滅失或者被隱匿的,生態環境主管部門及其派出機構和其他負有大氣環境保護監督管理職責的部門,可以對有關設施、設備、物品采取查封、扣押等行政強制措施。

第二十七條省人民政府生態環境主管部門應當加強大氣環境管理信息化建設,建立健全信息共享的大氣環境保護工作大數據管理平臺,推動大氣環境保護工作動態化、數字化、常態化管理。

第二十八條市(州)、縣(市、區)、鄉(鎮)人民政府和街道辦事處應當建立和優化大氣污染防治網格化管理體系,形成排查摸底、聯動執法、考核問責的長效工作機制。

網格化管理人員應當及時向有關部門報告其所負責區域內的污染大氣環境行為,協助相關部門進行處理。

第二十九條任何單位和個人有權對污染大氣環境的行為進行舉報,對行使監督管理職權的部門及其工作人員不依法履行職責的行為進行舉報。

省、市(州)人民政府生態環境主管部門及其派出機構和其他負有大氣環境保護監督管理職責的部門應當公布舉報電話、網絡舉報平臺、電子郵箱等,保證舉報渠道暢通,方便公眾舉報;接到舉報的,應當及時處理并對舉報人的相關信息予以保密;對實名舉報的,應當反饋處理結果,查證屬實的,處理結果依法向社會公開,并對舉報人給予獎勵。

舉報人舉報所在單位的,該單位不得以解除、變更勞動合同或者其他方式對舉報人進行打擊報復。

第三十條省、市(州)人民政府生態環境主管部門及其派出機構和其他負有大氣環境保護監督管理職責的部門,可以聘請社會監督員,協助監督大氣污染防治工作。

《條例》分總則、監督管理、燃煤和其他能源污染防治、工業污染防治、機動車(船)污染防治、揚塵污染防治、農業和其他污染防治、重污染天氣應對、法律責任、附則十章共一百零八條。《條例》立足于我省實際情況,堅持問題導向,對《大氣污染防治法》等上位法進行了細化完善,明確了各部門職能職責,提出了大氣污染防治工作推進不力的問責情形,增加了信息化建設、網格化管理、聘請社會監督員、錯峰生產、文明祭祀等新內容。

《條例》要求:推行煤炭洗選加工,降低煤炭的硫分和灰分,限制高硫分、高灰分煤炭的開采。新建煤礦應當同步配套建設煤炭洗選設施。對已建成的煤礦,除所采煤炭屬于低硫分、低灰分或者根據已達標排放的燃煤電廠要求不需要洗選的以外,應當限期建成配套的煤炭洗選設施。

在禁燃區內,禁止銷售和使用高污染燃料;禁止新建、擴建燃燒高污染燃料的設施;現有燃燒煤炭、重油、渣油等高污染燃料的設施,應當在城市人民政府規定的期限內改用天然氣、頁巖氣、液化石油氣、電或者其他清潔能源。

建設應當統籌規劃,在燃煤供熱地區,推進熱電聯產和集中供熱。在集中供熱管網覆蓋地區,禁止新建、擴建分散燃煤供熱鍋爐;已建成的不能達標排放的燃煤供熱鍋爐,應當在城市人民政府規定的期限內按照要求拆除。

在集中供熱管網難以覆蓋地區,按照清潔替代、經濟適用、居民可承受的原則,推進實施各類分散式清潔供暖。

新建燃煤電廠應當同步建設高效的脫硫、脫硝和除塵設施,使大氣污染物排放濃度達到超低排放限值要求;現有燃煤電廠應當配套建設除塵、脫硫、脫硝等裝置,或者采取技術改造等其他控制大氣污染物排放的措施。

省人民政府有關部門應當優先安排超低排放燃煤電廠以及使用清潔能源機組發電上網。

甘肅省大氣污染防治條例

(2018年11月29日甘肅省第十三屆人民代表大會常務委員會第七次會議通過)

第一章總則

第一條為了保護和改善環境,防治大氣污染,保障公眾健康,推進生態文明建設,促進經濟社會可持續發展,根據《中華人民共和國環境保護法》《中華人民共和國大氣污染防治法》等法律、行政法規,結合本省實際,制定本條例。

第二條本條例適用于本省行政區域內大氣污染防治及其監督管理活動。

第三條防治大氣污染應當以改善大氣環境質量為目標,堅持源頭治理、規劃先行,突出重點、防治結合,政府主導、企業主體,公眾參與、全民共治的原則。

第四條各級人民政府對本行政區域內的大氣環境質量負總責。

縣級以上人民政府應當將大氣污染防治工作納入國民經濟和社會發展規劃,加大財政投入;轉變經濟發展方式,優化調整產業結構、能源結構、運輸結構、用地結構;制定并實施有利于大氣污染防治的經濟、科技政策和技術措施,嚴格控制和有計劃削減大氣污染物的排放總量,使大氣環境質量達到國家和本省規定的標準并逐步改善。

鄉(鎮)人民政府、街道辦事處應當根據縣級以上人民政府和有關部門的工作安排,配合做好本轄區內大氣污染防治工作;基層群眾性自治組織應當協助做好大氣污染防治工作。

第五條省人民政府生態環境主管部門負責對本省大氣污染防治實施統一監督管理。

市(州)人民政府生態環境主管部門及其派出機構分別對本市(州)、縣(市、區)大氣污染防治實施統一監督管理。

縣級以上人民政府其他有關主管部門在各自職責范圍內,重點履行以下大氣污染防治監督管理職責:

(一)發展和改革部門負責優化產業和能源結構以及布局調整,發展循環經濟和節能環保、清潔能源產業,確定煤炭消費總量控制及削減目標。

(二)工業和信息化部門會同相關部門負責開展淘汰落后產能、工業企業技術改造升級和節能降耗等工作,推進工業鍋爐升級改造和清潔生產,統一規劃和監管煤炭交易市場和集中配送體系,推進新能源汽車使用。

(三)住房和城鄉建設部門負責對房屋建筑、市政基礎設施建設和建筑物拆除等施工工地揚塵污染防治實施監督管理,推進新增集中供熱熱源以及熱網工程。

(四)市場監督管理部門負責對燃煤鍋爐的節能環保標準執行情況及商品煤、車用成品油、高污染燃料生產銷售環節的質量進行監督管理;督促餐飲服務單位安裝油煙過濾設備,使用清潔能源。

(五)農業農村部門負責指導農業清潔生產,減少農業生產經營活動中大氣污染物的排放。

(六)交通運輸、自然資源部門分別對道路建設和土地整理等施工中產生的揚塵污染實施監督管理。

(七)公安機關交通管理部門負責老舊機動車輛淘汰工作和高污染物排放車輛禁限行監管,配合有關部門對機動車和非道路移動機械、高排放機動車的大氣污染物排放狀況實施監督檢查。

其他大氣污染防治的監督管理,由相關部門依照有關法律、法規、規章和縣級以上人民政府確定的職責分工實施。

縣級以上人民政府負有大氣環境保護監督管理職責的部門應當嚴格依法履行職責、協同配合,加強對大氣污染物排放的日常監督管理,及時制止并依法處理污染大氣環境的違法行為。

第六條省人民政府對各市(州)大氣環境質量改善目標、大氣污染防治重點任務完成情況進行考核。考核辦法由省人民政府制定。

市(州)人民政府應當將省人民政府確定的大氣污染防治目標任務進行分解并實施考核。

考核結果應當向社會公開,接受公眾監督。

第七條企業事業單位和其他生產經營者應當執行國家和本省大氣污染物排放標準,采取有效措施,防止、減少大氣污染,并對造成的損害依法承擔責任。

公民應當增強大氣環境保護意識,采取低碳、節儉的生活方式,自覺履行大氣環境保護義務。

第八條縣級以上人民政府及其有關部門、鄉(鎮)人民政府、街道辦事處應當開展大氣污染防治法律法規、科普知識宣傳教育,推動公眾參與大氣環境保護,營造全社會保護大氣環境的氛圍。

第二章大氣污染防治的監督管理

第九條省人民政府對國家大氣環境質量標準和大氣污染物排放標準中未作規定的項目,可以制定地方標準;對國家大氣環境質量標準和大氣污染物排放標準中已作規定的項目,可以根據本省實際情況制定嚴于國家標準的地方標準,并在其網站上公布,定期進行評估和適時修訂。地方大氣環境質量標準和地方大氣污染物排放標準應當報國務院生態環境主管部門和標準化主管部門備案。

制定地方大氣環境質量標準,應當以保障公眾健康和保護生態環境為宗旨,與經濟社會發展相適應,做到科學合理;制定地方大氣污染物排放標準,應當以大氣環境質量標準和國家經濟、技術條件為依據。

制定地方大氣環境質量標準和大氣污染物排放標準,應當組織專家進行審查和論證,征求有關部門、行業協會、企業事業單位和公眾等方面的意見。

第十條縣級以上人民政府應當根據本行政區域大氣環境質量狀況、大氣環境承載力和重點大氣污染物排放總量控制指標的要求,編制本行政區域大氣污染防治規劃并組織實施。

大氣污染防治規劃應當與主體功能區規劃、土地利用總體規劃、城鄉規劃、節約能源和應對氣候變化規劃和生態保護紅線、環境質量底線、資源利用上線、環境準入負面清單相銜接,與產業結構、能源結構、運輸結構、用地結構的調整相結合。

第十一條省人民政府應當按照國家下達的重點大氣污染物排放總量控制目標,控制或者削減本行政區域的重點大氣污染物排放總量,并將國家確定的重點大氣污染物排放總量控制指標,分解落實到市(州)人民政府。

市(州)人民政府應當根據本行政區域重點大氣污染物排放總量控制指標,結合區域大氣環境質量狀況和重點大氣污染物削減要求,將重點大氣污染物總量控制指標進行分解落實。

省人民政府可以根據大氣污染防治需要,對國家確定的重點大氣污染物之外的其他大氣污染物排放實行總量控制。

第十二條未達到國家大氣環境質量標準城市的人民政府,應當依法編制大氣環境質量限期達標規劃,采取措施,按照省人民政府規定的期限達到大氣環境質量標準。

城市大氣環境質量限期達標規劃應當向社會公開,并根據大氣污染防治的要求和經濟、技術條件適時進行評估、修改;市(州)的大氣環境質量限期達標規劃應當報國務院生態環境主管部門備案。

第十三條城市人民政府每年在向本級人民代表大會或者其常務委員會報告環境狀況和環境保護目標完成情況時,應當報告大氣環境質量限期達標規劃執行情況,并向社會公開。

第十四條企業事業單位和其他生產經營者建設對大氣環境有影響的項目,應當依法進行環境影響評價、公開環境影響評價文件;向大氣排放污染物的,應當符合大氣污染物排放標準,遵守重點大氣污染物排放總量控制要求。

第十五條排放工業廢氣或者國家規定名錄中所列有毒有害大氣污染物的企業事業單位、集中供熱設施的燃煤熱源生產運營單位以及其他依法實施排污許可管理的單位,應當向所在地市(州)生態環境主管部門或者其派出機構申請核發排污許可證。

第十六條企業事業單位和其他生產經營者向大氣排放污染物的,應當依照法律法規和國務院生態環境主管部門的規定設置大氣污染物排放口。

禁止通過偷排、篡改或者偽造監測數據、以逃避現場檢查為目的的臨時停產、非緊急情況下開啟應急排放通道、不正常運行大氣污染防治設施等逃避監管的方式排放大氣污染物。

第十七條重點排污單位應當將重點大氣污染物的名稱、排放方式、排放濃度和總量、限產減排措施落實情況、污染防治設施的建設和運行情況等如實向社會公開,接受公眾監督。

重點排污單位名錄由省、市(州)人民政府生態環境主管部門按照國家有關規定,會同有關部門確定,并適時調整,向社會公布。

第十八條未完成省人民政府下達的大氣環境質量改善目標或者超過重點大氣污染物排放總量控制指標的地區,省人民政府生態環境主管部門應當會同有關部門約談該地區人民政府主要負責人,并暫停審批該地區新增重點大氣污染物排放總量的建設項目環境影響評價文件。

約談可以邀請媒體及相關公眾代表列席,約談情況應當向社會公開。

省人民政府生態環境主管部門應當會同有關部門督促被約談地區的人民政府,采取措施落實約談要求,并對整改情況進行監督檢查。

第十九條省人民政府有關部門,市(州)、縣(市、區)人民政府及其有關部門,鄉(鎮)人民政府、街道辦事處有下列情形之一的,由省人民政府或者其委托的部門按照國家和省有關規定對其主要負責人進行問責:

(一)未履行大氣污染防治法律、法規、規章規定職責的;

(二)未完成年度大氣環境質量改善目標的;

(三)超過重點大氣污染物排放量總量控制指標的;

(四)未在規定期限內完成大氣污染防治重點任務的;

(五)對重大大氣污染突發環境事件處置不力的;

(六)省人民政府規定的其他情形。

第二十條省人民政府生態環境主管部門可以根據主體功能區劃、區域大氣環境質量狀況和大氣污染傳輸擴散規律,建立聯合防治機制。相關人民政府應當根據經濟社會發展和大氣環境承載能力,協同制定大氣污染聯合防治方案,開展大氣污染聯合防治。

第二十一條在重污染天氣集中出現的季節,縣級以上人民政府可以要求重點行業企業錯峰生產、施工。錯峰生產、施工期間,企業應當按照縣級以上人民政府安排,對生產經營活動、施工時間進行調整,減少或者暫停排放大氣污染物的生產、作業。

錯峰生產、施工的重點行業企業由市(州)人民政府確定并公布。

第二十二條省、市(州)人民政府生態環境主管部門組織建設與管理本行政區域內大氣環境質量和大氣污染源監測網,組織開展大氣環境質量和大氣污染監測;評估和研究本地區大氣質量狀況、污染成因和污染規律;開展大氣環境質量預警預報,統一發布本行政區域大氣環境質量狀況信息。

省人民政府生態環境主管部門對大氣污染防治問題突出或者大氣環境質量改善低于進度要求的市(州)人民政府,實行大氣環境質量預警通報。

第二十三條排放工業廢氣或者有毒有害污染物的企業事業單位和其他生產經營者,應當按照國家有關規定和監測規范對其所排放的工業廢氣和有毒有害污染物進行監測,并保存原始監測記錄。不具備監測能力的排污單位應當委托有資質的監測機構監測,監測數據不得隱瞞、偽造和篡改。

重點排污單位應當按照國家和本省有關規定,安裝使用大氣污染排放自動監測設備,與生態環境主管部門聯網,保證監測設備正常運行并依法公開排放信息,對監測數據的真實性、準確性負責。生態環境主管部門發現重點排污單位的大氣污染物排放自動監測設備傳輸數據異常,應當及時進行調查。

生態環境主管部門、市場監督管理部門依法對各類生態環境監測機構實施監管,其他相關部門應當加強對所屬生態環境監測機構監測數據的質量管理。

第二十四條禁止侵占、損毀或者擅自移動、改變大氣環境質量監測設施和大氣污染物排放自動監測設備。

第二十五條對嚴重污染大氣環境的工藝、設備和產品實行淘汰制度。被淘汰的設備和產品,不得轉讓給他人使用。

生產者、進口者、銷售者或者使用者應當在規定期限內停止生產、進口、銷售或者使用列入國家綜合性產業政策目錄中的設備和產品。工藝的采用者應當在規定期限內停止采用列入國家綜合性產業政策目錄中的工藝。

第二十六條企業事業單位和其他生產經營者違反法律法規規定排放大氣污染物,造成或者可能造成嚴重大氣污染,或者有關證據可能滅失或者被隱匿的,生態環境主管部門及其派出機構和其他負有大氣環境保護監督管理職責的部門,可以對有關設施、設備、物品采取查封、扣押等行政強制措施。

第二十七條省人民政府生態環境主管部門應當加強大氣環境管理信息化建設,建立健全信息共享的大氣環境保護工作大數據管理平臺,推動大氣環境保護工作動態化、數字化、常態化管理。

第二十八條市(州)、縣(市、區)、鄉(鎮)人民政府和街道辦事處應當建立和優化大氣污染防治網格化管理體系,形成排查摸底、聯動執法、考核問責的長效工作機制。

網格化管理人員應當及時向有關部門報告其所負責區域內的污染大氣環境行為,協助相關部門進行處理。

第二十九條任何單位和個人有權對污染大氣環境的行為進行舉報,對行使監督管理職權的部門及其工作人員不依法履行職責的行為進行舉報。

省、市(州)人民政府生態環境主管部門及其派出機構和其他負有大氣環境保護監督管理職責的部門應當公布舉報電話、網絡舉報平臺、電子郵箱等,保證舉報渠道暢通,方便公眾舉報;接到舉報的,應當及時處理并對舉報人的相關信息予以保密;對實名舉報的,應當反饋處理結果,查證屬實的,處理結果依法向社會公開,并對舉報人給予獎勵。

舉報人舉報所在單位的,該單位不得以解除、變更勞動合同或者其他方式對舉報人進行打擊報復。

第三十條省、市(州)人民政府生態環境主管部門及其派出機構和其他負有大氣環境保護監督管理職責的部門,可以聘請社會監督員,協助監督大氣污染防治工作。